[559호 2024년 10월] 오피니언 관악춘추

스마트폰 금지법보다 필요한 것

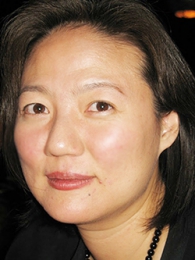

하임숙 채널A 전략기획본부장

스마트폰 금지법보다 필요한 것

하임숙 (영문91-95)

채널A 전략기획본부장

2018년 1월 6일이었다. 내 생애 최초 스마트폰을 샀던 건.

이전까지 나에겐 스마트폰을 쓰지 않을 이유가 차고 넘쳤다. 하루 종일 과(過)네트워크 상태를 유지해야 하는 기자일의 특성상 집에서라도 연결되고 싶지 않았다. 게다가 초등학생이었던 두 아이에게 되도록 늦게 스마트폰을 사주고 싶었고, 그러자니 모범을 보여야 했다. 하지만 이런 모든 노력들은 동아일보 산업2부장이 되면서 수포가 됐다. 편집국장이 단체톡방에서 이런저런 지시를 내리는데 용가리통뼈가 아니고서야 몇 시간 뒤에 컴퓨터로 이를 확인할 수가 없었기 때문이다.

그러다 보니 두 아이도 자연스레 스마트폰을 갖게 됐다. 평소 중독성향이 있는 것으로 보였던 첫째는 스마트폰에 급속히 빠져들었고, 사용 시간을 통제하려는 나와 상시 갈등체제에 놓였다. 같은 고민을 가진 엄마들끼리 “미성년자들에게 스마트폰을 제한하는 법률이 제정돼야 한다”라고 목소리를 높였던 기억이 난다. 가정에서 아이가 제한 없이 기술을 사용하는 건 위험하다며 자녀에게 아이패드를 사용하지 못하게 했던 스티브 잡스를 두고 “이기적”이라며 욕하기도 했다.

당시에는 울분에 찬 소수의 목소리였지만 요새는 실행이 되고 있다. 프랑스 네덜란드 뉴질랜드는 학교에서 스마트폰 사용을 금지하는 법을 시행하고 있다. 미국에선 이미 15개 주가 스마트폰 규제 법률을 시행하고 있고 캘리포니아주도 2026년 7월까지 같은 규제를 의무화했다. 대만에서는 2살 이하 영아에게 스마트폰을 보여주면 몇 백만 원의 벌금을 문다. 우리나라도 영아를 대상으로 디지털 기기를 제한하는 법안이 통과는 못되지만 발의는 꾸준히 되고 있다.

하지만 지금 와서 보니 여러 가지 후회가 되는 점이 있다. 대표적인 게 스마트폰 사용만 통제하려한 것이다. 성인조차도 벗어나지 못할 정도의 초강력 중독제인 스마트폰을 미성년자들이 어떻게 자발적으로 통제하겠는가. 그렇다고 최대한 늦게 주는 것도 답이 아니었다. 친구들이 대부분 쓰는 스마트폰을 혼자 안 쓰면 소외되거나 친구의 스마트폰을 반강제로 쓰는 폭력성향을 부추기는 결과를 낳기 때문이다.

지금의 나라면 스마트폰 윤리를 가르쳤을 것이다. 우리는 초연결 시대를 살면서 가상세계의 행동 윤리를 배우지 못하고 있다. 과거 도덕교과서에서 ‘길거리에서 침을 뱉으면 안 된다’ ‘쓰레기를 버리면 안 된다’ ‘의견이 다르다고 때리면 안 된다’를 배웠기에 우리는 규범을 자연스레 체화했다. 하지만 가상세계에는 교육관으로 확립된 행동 윤리가 없고 기초 교육을 시키지도 않는다. ‘딥페이크 성범죄를 저지르면 안 된다’ ‘댓글로 남을 공격하면 현실 공격보다 더 심한 정신적 상처를 남길 수도 있다’와 같은 가상세계 윤리교육을 초등학생부터 대학교까지 필수 과정으로 삼아야 한다. 안 가르쳐도 안다고? 어릴 때부터 체화되지 않으면 감히 단언하건대, 모른다.