[536호 2022년 11월] 오피니언 추억의창

추억의 창: 20세기 말 대학생이 21세기를 사는 법

20세기 말 대학생이 21세기를 사는 법

오정연

미학97-03

SF소설가, 한국어 강사

예측불허, 두서없던 나날 덕에

삶이 여전히 무모하고 새로워

지난 7월 홍콩으로 이주했다. 이곳은 긴 여름이 10월에 끝난다고 현지인들이 어쩐지 미안해 하며 알려줬다. 그때마다 내가 지난 7년 반 동안 계절이 없는 싱가포르에 살았다는 것을 상기시켰다. 10월 내내 해가 짧아지면서 (북위 1도에 위치한 싱가포르에서는 1년 내내 낮과 밤의 길이가 12시간씩 일정하다.) 더위가 숨이 죽고 계절이 바뀌는 풍경 하나하나에 매번 열렬히 환호했다. 싱가포르 전에는 미국에 살았는데, 메트로폴리스의 대명사 격인 뉴욕에서 중서부의 자그마한 대학도시(겨울이 아주 길고 혹독한 곳이었다)로 한 차례 이주하면서 ‘시티’와 ‘타운’의 차이를 절감한 바 있다. 아예 계절이 연간 다른 순서로 배치된 남반구에서도 반년을 살기도 했다.

낯선 공간을 옮겨 다닌 것과 비슷한 빈도로 숨 가쁘게 새로운 직업을 길들이며 살았다. 서른이 넘어서 세 개 대륙, 다섯 개 나라, 여섯 개 도시를 옮겨 살았는데 그 과정에서 두 개의 (서로 다른 분야의) 학위와 다섯 개의 직업(그 중 두 개는 현재 폐업 상태)을 수집했다. 일정 형태의 완성품 납기를 마감이라고 정의했을 때, (유일한 전업인 육아노동 포함) 세 개의 직업이 네 개의 최종 마감으로 나를 압박했던 지난 주말. 진지하게 질문했다, 이런 두서없는 일상은 대체 어디에서 비롯된 것일까.

꽤 오랜 시간을 거슬러 올라가야 했다. 처음 알게 되고, 생각해 보고, 해 보는 것들로만 채워진 날들로. (강의 시간표에 개의치 않고 살았기 때문에) 어떤 일이 벌어질지 잘 알지 못하는 상태로 하루를 시작하는 매일이었다. 정신을 차려보면 신림사거리와 봉천사거리를 하이힐을 신고 뛰어다니거나 (4.19뜀박질 대회였다), 비가 온다는 이유로 수업을 째고 대학로에 영화를 보러 가거나, 날씨가 좋다는 이유로 자체 휴강을 선언하고 버들골로 소풍을 떠나고 있었다. 공부보다 (선후배, 동기들과 수업과 무관하게 진행하는) 세미나 발제를 더 열심히 하는 시험기간이 당연했고, 강의실이 아닌 녹두거리로 등교하여 사회과학서점 앞 메모판에 포스트잇으로 써 붙인 (휴대폰을 가진 사람은 드물었고, 공중전화 근처에서 발신만 가능한 시티폰이 최첨단이었으며, 웬만한 카페나 음식점의 테이블에는 삐삐 호출을 위한 유선전화기가 한 대씩 비치돼 있었다) 온갖 모임 공고를 찾아다녀도 부끄럽지 않았다.

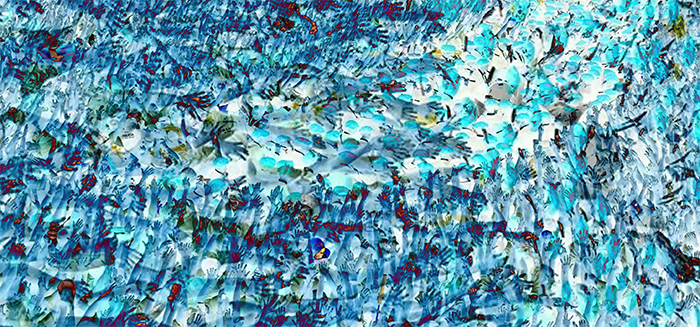

일러스트 김나은(디자인 4학년) 재학생

그런 하루하루가 이어지는 동안 한국 최고의 미남이 스크린을 뜨겁게 달군 <비트(1997)>, 한국형 블록버스터 논란을 가져온 <퇴마록(1998)>과 <쉬리(1999)>가 개봉했고, 세기말의 <매트릭스(1999)>는 ‘무엇을 상상하든 그 이상’을 보여줬다. 인터넷의 바다에 처음으로 빠져보았고 이메일을 처음 만들었다. 포스트모더니즘이 뭔지 궁금했는데 생각해보면 모더니즘이 뭔지도 몰랐기 때문에 공부할 게 참 많았고, 자유주의도 미처 간파하지 못했는데 신자유주의가 도래한다(했다) 하여 마음이 급했다. 20세기의 마지막. 월드와이드웹이든 사이버공간이든 가상현실이든 실재/실제와 접점이 없는 것들이 아직 도래하지 않은 마지막 시기임을 그땐 물론 알지 못했다.

본격적으로 물색없는 날들은 21세기에 접어든 뒤에 시작됐다. 진로와 거주지와 가족을 찾기 위한 탐색이 이렇게 오랫동안 지속될 줄은 절대 몰랐다. 몇 년 전부터는 이것이 대략 21세기식 라이프인지도 모르겠다며 현실을 인정하는 중이다. ‘돈이 없지, 시간이 없냐’는 마인드로, 해 본 적 없는 일들로만 하루하루를 채워간 대학 생활의 기억이 얼마나 큰 자산인지도 절감하고 있다. 비단 존재한 적 없는 시공간과 알지 못하는 인물을 일삼아 상상하는 소설가, 그것도 SF 소설가라는 직업에만 국한된 이야기는 아니다.

낯선 공간은 물론 시시때때로 낯설게 느껴지는 많은 것들에 적응하고 변화를 감내하며 지금과 여기에 도착했다. 돈은 물론 시간도, 아니 돈보다 시간이 더 소중하고 아깝게 느껴지는 날들이 맞이하고 나니 알겠다. 두서도 물색도 없는 시간을 통과하며 벼려진 호기심과 무모함만이 진짜 ‘나의 것’임을.

*오 동문은 한국영화아카데미에서 영화 연출을 배우고 씨네21 취재기자로 일했다. 미국에서 영상물기록관리학을 공부한 뒤 대학 도서관에서 영상물 자료의 디지털화를 담당했다.

제2회 한국과학문학상으로 등단, 첫 소설집 ‘단어가 내려온다’를 냈다. 현재 홍콩에서 한국어를 가르치며 과학소설을 쓴다.