[513호 2020년 12월] 문화 나의 취미

“아직도 궁금한 베토벤, 상담자로 마주 앉는 상상하죠”

베토벤 마니아 조수철 모교 의대 명예교수

“아직도 궁금한 베토벤, 상담자로 마주 앉는 상상하죠”

베토벤 마니아

조수철 (의학67-73) 모교 의대 명예교수

조수철 (의학67-73) 모교 의대 명예교수

국내에서 베토벤에 관해 궁금한 것이 생기면 찾는 사람이 있다. 피아니스트 백건우가 첫 베토벤 피아노 소나타 전곡 연주회를 열 때 프로그램북의 해설을 부탁하기도 했다. 한국베토벤협회 학술이사까지 지낸 이 사람은 음대도 아닌 의대를 나와 평생 진료에 몸담은 정신과 의사. 현재 국군수도병원 정신건강증진센터장으로 근무 중인 조수철(의학67-73) 모교 의대 명예교수다.

베토벤 탄생 250주년의 해가 가기 전, 11월 26일 분당 국군수도병원에서 조 동문을 만났다. 국내 소아 정신의학의 선구자인 그는 2014년 모교 정년퇴임 후 이곳에서 청년 장병들의 마음을 돌보고 있다. 소문난 베토벤 마니아답게 삼면이 베토벤 관련 조각과 책, 음반으로 둘러싸인 방이었다. “동료, 제자들이 출장 갔다가 자꾸 사다주더라”며 웃음지었다.

“베토벤을 이해하기 위해 모든 것을 다 해본 사람입니다. 읽고, 쓰고, 얘기하고, 강의하고, 책까지 냈어요. 나이 50에 피아노도 시작했죠.”

그의 삶에 베토벤의 음악이 흐르기 시작한 것은 50여 년 전. 고교 시절 공부에 집중하려 길이가 긴 고전음악을 즐겨 들었다. 대학 때도 FM라디오를 듣고 음악실을 찾아다니며 바로크 음악부터 현대음악까지 섭렵했다. 베토벤 탄생 200주년이던 1970년, 본격적으로 베토벤에 사로잡혔다. “본과 2학년이었는데 베토벤에 대한 책을 써야겠다고 다짐했죠. 당장 쓸 수 없으니 자료만 계속 모았어요. 해외 학회를 가도 베토벤의 흔적은 반드시 찾았고 독일의 본과 오스트리아 비엔나의 베토벤 기념관 20여 곳을 모두 들렀습니다. 연수차 갔던 예일대 음대 도서관에서 2,000개가 넘는 참고문헌을 추려 자료를 뽑아오기도 했어요.”

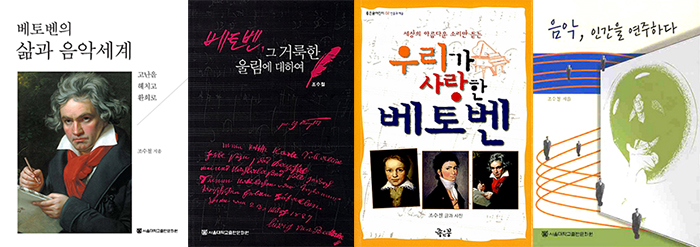

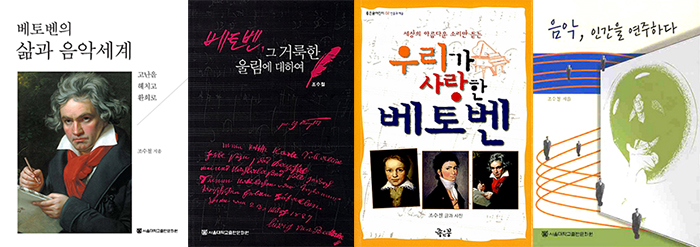

그러모은 자료를 집대성해 30년 만에 첫 책 ‘베토벤의 삶과 음악세계’를 냈다. 베토벤 관련 책만 내리 세 권을 더 쓰고 논문도 꾸준히 발표했다. 정신의학을 공부할수록 베토벤은 인격적 성숙과 음악적 표현의 관계를 잘 보여주는 이상적인 모델이란 생각이 들었다. “베토벤은 자신에 대한 성찰을 멈추지 않았어요. 초등 교육만 받은 지적 결핍을 괴테와 헤겔, 플라톤 등 고전과 종교서적까지 탐독하면서 보충했습니다. 그의 음악을 감정이 아닌 ‘음악적 사고’를 통해 만들었다고 하는 이유죠.”

30여 년 연구 끝에 베토벤의 미학을 ‘대극의 합일’로 정리해 내놨다. 베토벤의 음악과 삶은 극과 극을 통합하려는 노력으로 점철돼 있었다는 분석이다. “분리돼 있던 성악과 기악을 제9번 합창교향곡에서 통합했습니다. 강하고 투쟁적인 ‘운명교향곡’을 쓰는가 하면, 부드럽고 평화로운 ‘전원교향곡’도 썼죠. 종교와 세속의 음악이 공존하고, 청력장애로 인한 고통은 인격적, 음악적 성숙으로 승화시켰어요. 삶과 죽음조차 그에겐 하나였어요.”

음악적으로는 꼼꼼하게 뜯어봤지만 인간 베토벤에 대한 해석은 다소 너그럽다. “음악가 베토벤과 인간 베토벤은 합일되지 못한 것 같다”면서도 “그런 면조차 좋았다”고 했다. “대부분의 곡을 귀가 먼 후에 썼어요. 음악에선 성인이어도 예수나 석가의 경지는 못 됐죠. 대인관계는 문제 투성이었고, 마음에 안 들면 식당에서도 물건을 집어던지고 이웃과는 매일 싸웠어요. 그렇다고 예술가로서 업적을 폄하할 수는 없어요. 베토벤을 연구하는 사람들은 굳이 미화하려 하지 않고 있는 그대로의 모습을 드러냅니다. 자신이 있는 거예요.”

조 동문은 베토벤 이외에도 많은 음악가 관련 자료와 서적을 소장하고 있다. 그들에게서도 베토벤의 흔적을 찾음은 물론이다.

그는 CEO, 군인, 종교인 등에게 베토벤을 주제로 맞춤 강의를 해왔다. 국회에선 요청을 받아 ‘베토벤으로 집권하는 법’을 가르쳤다. “정당이 국민과 하나 되는 합일을 배우려면 베토벤을 들으라고 했죠. ‘상대 당에서 고상한 척한다고 비난하면 어쩌냐’며 주저하더군요. 기가 막혔죠. 처음 대중음악회를 열어서 귀족과 서민의 벽을 깨고, 귀족에 종속된 관계를 벗어난 음악가가 베토벤인데요.” 동문들에게 강의한다면 “서울대인은 뭐든지 최고일 거라는 바깥의 시선과 자신의 실제 모습을 혼동하지 마라. 그 갭을 줄이기 위해 노력하라”는 메시지가 될 것 같다고 했다. 쉬지 않고 30여 권의 정신의학 전문서적과 교양서적을 써온 이유다.

베토벤과 음악을 주제로 조 동문이 낸 저서들. '베토벤의 삶과 음악세계'는 국내에서 드물게 베토벤의 생애와 음악을 충실히 집대성한 책으로 꼽힌다. 조 동문은 소아정신의학 분야에서도 교양서적과 전문서적을 꾸준히 써왔으며 앞서 베스트셀러 '모차르트 이펙트'의 번역자이기도 하다.

머지않아 베토벤을 주제로 쓴 책 세 권이 더 나온다. 첫 타자는 ‘베토벤과 바그너’. 바그너협회장도 지낸 그는 바그너 역시 베토벤 마니아였다고 설명했다. 다른 한 권은 ‘베토벤의 부활’로, 살아 돌아온 베토벤과 정신과 의사 대 환자로 만나 면담하는 내용이다. “오래전부터 낸다고 했던 책인데 탈고까지 끝냈어요. 베토벤의 과거로 되돌아가서 발달과정부터 회상하는 형식이 될 텐데 작곡 과정의 고뇌와 번민이 특히 궁금해요. 피아노 소나타, 교향곡 등을 주제로 쓴 각론을 총합해 ‘베토벤론(Beethovenology)’도 낼 겁니다.”

인터뷰 도중 그가 베토벤의 마지막 피아노 소나타 32번을 틀었다. 죽기 5년 전 쓴 이 작품은 단출한 2악장 형식이다. 생의 모든 기쁨과 슬픔을 초월한 듯 고요한 후반부 선율에 잠시 대화가 멎었다.

“평화의 극치죠. 오로지 마음속에서 나온 음악이에요. 이 곡을 치고 충격적일 정도로 감동 받아 10년간 한 번도 연주하지 못 했다는 연주자도 있어요. 말년엔 현악4중주만 딱 다섯 곡을 썼는데 문학으로 치면 시와 같아요. 들어보기를 권해요.”

그의 마지막 목표는 베토벤이 남긴 480곡 중 단 한 곡에 해당하는 논문 한 편, 시간과 공간을 초월하는 논문을 남기는 것. 베토벤 음악에서 얻은 교훈으로 정신의학 치료 모델도 개발 중이다. ‘만사형통형 모델’로 시공을 초월한 음악과 철저한 작곡 태도에서 힌트를 얻어 환자를 인간 전체로, 통합적인 시각에서 바라보자는 내용이다. 50년간 정신의학과 베토벤 연구가 합일된 역작이 나란히 탄생할 것 같다.

박수진 기자

베토벤 탄생 250주년의 해가 가기 전, 11월 26일 분당 국군수도병원에서 조 동문을 만났다. 국내 소아 정신의학의 선구자인 그는 2014년 모교 정년퇴임 후 이곳에서 청년 장병들의 마음을 돌보고 있다. 소문난 베토벤 마니아답게 삼면이 베토벤 관련 조각과 책, 음반으로 둘러싸인 방이었다. “동료, 제자들이 출장 갔다가 자꾸 사다주더라”며 웃음지었다.

“베토벤을 이해하기 위해 모든 것을 다 해본 사람입니다. 읽고, 쓰고, 얘기하고, 강의하고, 책까지 냈어요. 나이 50에 피아노도 시작했죠.”

그의 삶에 베토벤의 음악이 흐르기 시작한 것은 50여 년 전. 고교 시절 공부에 집중하려 길이가 긴 고전음악을 즐겨 들었다. 대학 때도 FM라디오를 듣고 음악실을 찾아다니며 바로크 음악부터 현대음악까지 섭렵했다. 베토벤 탄생 200주년이던 1970년, 본격적으로 베토벤에 사로잡혔다. “본과 2학년이었는데 베토벤에 대한 책을 써야겠다고 다짐했죠. 당장 쓸 수 없으니 자료만 계속 모았어요. 해외 학회를 가도 베토벤의 흔적은 반드시 찾았고 독일의 본과 오스트리아 비엔나의 베토벤 기념관 20여 곳을 모두 들렀습니다. 연수차 갔던 예일대 음대 도서관에서 2,000개가 넘는 참고문헌을 추려 자료를 뽑아오기도 했어요.”

그러모은 자료를 집대성해 30년 만에 첫 책 ‘베토벤의 삶과 음악세계’를 냈다. 베토벤 관련 책만 내리 세 권을 더 쓰고 논문도 꾸준히 발표했다. 정신의학을 공부할수록 베토벤은 인격적 성숙과 음악적 표현의 관계를 잘 보여주는 이상적인 모델이란 생각이 들었다. “베토벤은 자신에 대한 성찰을 멈추지 않았어요. 초등 교육만 받은 지적 결핍을 괴테와 헤겔, 플라톤 등 고전과 종교서적까지 탐독하면서 보충했습니다. 그의 음악을 감정이 아닌 ‘음악적 사고’를 통해 만들었다고 하는 이유죠.”

30여 년 연구 끝에 베토벤의 미학을 ‘대극의 합일’로 정리해 내놨다. 베토벤의 음악과 삶은 극과 극을 통합하려는 노력으로 점철돼 있었다는 분석이다. “분리돼 있던 성악과 기악을 제9번 합창교향곡에서 통합했습니다. 강하고 투쟁적인 ‘운명교향곡’을 쓰는가 하면, 부드럽고 평화로운 ‘전원교향곡’도 썼죠. 종교와 세속의 음악이 공존하고, 청력장애로 인한 고통은 인격적, 음악적 성숙으로 승화시켰어요. 삶과 죽음조차 그에겐 하나였어요.”

음악적으로는 꼼꼼하게 뜯어봤지만 인간 베토벤에 대한 해석은 다소 너그럽다. “음악가 베토벤과 인간 베토벤은 합일되지 못한 것 같다”면서도 “그런 면조차 좋았다”고 했다. “대부분의 곡을 귀가 먼 후에 썼어요. 음악에선 성인이어도 예수나 석가의 경지는 못 됐죠. 대인관계는 문제 투성이었고, 마음에 안 들면 식당에서도 물건을 집어던지고 이웃과는 매일 싸웠어요. 그렇다고 예술가로서 업적을 폄하할 수는 없어요. 베토벤을 연구하는 사람들은 굳이 미화하려 하지 않고 있는 그대로의 모습을 드러냅니다. 자신이 있는 거예요.”

조 동문은 베토벤 이외에도 많은 음악가 관련 자료와 서적을 소장하고 있다. 그들에게서도 베토벤의 흔적을 찾음은 물론이다.

그는 CEO, 군인, 종교인 등에게 베토벤을 주제로 맞춤 강의를 해왔다. 국회에선 요청을 받아 ‘베토벤으로 집권하는 법’을 가르쳤다. “정당이 국민과 하나 되는 합일을 배우려면 베토벤을 들으라고 했죠. ‘상대 당에서 고상한 척한다고 비난하면 어쩌냐’며 주저하더군요. 기가 막혔죠. 처음 대중음악회를 열어서 귀족과 서민의 벽을 깨고, 귀족에 종속된 관계를 벗어난 음악가가 베토벤인데요.” 동문들에게 강의한다면 “서울대인은 뭐든지 최고일 거라는 바깥의 시선과 자신의 실제 모습을 혼동하지 마라. 그 갭을 줄이기 위해 노력하라”는 메시지가 될 것 같다고 했다. 쉬지 않고 30여 권의 정신의학 전문서적과 교양서적을 써온 이유다.

베토벤과 음악을 주제로 조 동문이 낸 저서들. '베토벤의 삶과 음악세계'는 국내에서 드물게 베토벤의 생애와 음악을 충실히 집대성한 책으로 꼽힌다. 조 동문은 소아정신의학 분야에서도 교양서적과 전문서적을 꾸준히 써왔으며 앞서 베스트셀러 '모차르트 이펙트'의 번역자이기도 하다.

머지않아 베토벤을 주제로 쓴 책 세 권이 더 나온다. 첫 타자는 ‘베토벤과 바그너’. 바그너협회장도 지낸 그는 바그너 역시 베토벤 마니아였다고 설명했다. 다른 한 권은 ‘베토벤의 부활’로, 살아 돌아온 베토벤과 정신과 의사 대 환자로 만나 면담하는 내용이다. “오래전부터 낸다고 했던 책인데 탈고까지 끝냈어요. 베토벤의 과거로 되돌아가서 발달과정부터 회상하는 형식이 될 텐데 작곡 과정의 고뇌와 번민이 특히 궁금해요. 피아노 소나타, 교향곡 등을 주제로 쓴 각론을 총합해 ‘베토벤론(Beethovenology)’도 낼 겁니다.”

인터뷰 도중 그가 베토벤의 마지막 피아노 소나타 32번을 틀었다. 죽기 5년 전 쓴 이 작품은 단출한 2악장 형식이다. 생의 모든 기쁨과 슬픔을 초월한 듯 고요한 후반부 선율에 잠시 대화가 멎었다.

“평화의 극치죠. 오로지 마음속에서 나온 음악이에요. 이 곡을 치고 충격적일 정도로 감동 받아 10년간 한 번도 연주하지 못 했다는 연주자도 있어요. 말년엔 현악4중주만 딱 다섯 곡을 썼는데 문학으로 치면 시와 같아요. 들어보기를 권해요.”

그의 마지막 목표는 베토벤이 남긴 480곡 중 단 한 곡에 해당하는 논문 한 편, 시간과 공간을 초월하는 논문을 남기는 것. 베토벤 음악에서 얻은 교훈으로 정신의학 치료 모델도 개발 중이다. ‘만사형통형 모델’로 시공을 초월한 음악과 철저한 작곡 태도에서 힌트를 얻어 환자를 인간 전체로, 통합적인 시각에서 바라보자는 내용이다. 50년간 정신의학과 베토벤 연구가 합일된 역작이 나란히 탄생할 것 같다.

박수진 기자