[560호 2024년 11월] 문화 나의 취미

“골동품 수집가 아닙니다, 옛 물건이 말해주는 역사를 모으지요”

역사 컬렉터 박건호 (국사87-93) 동문

“골동품 수집가 아닙니다, 옛 물건이 말해주는 역사를 모으지요”

역사 컬렉터 박건호 (국사87-93) 동문

역사 컬렉터 박건호 동문(박건호 동문 제공)

30년간 근현대 사진·문서 모으고

역사 얘기 살 붙여 책으로 소개

1987년 봄 서울대 국사학과 학술답사가 한창인 양양 오산리 선사 유적지. 신입생 박건호 동문은 따분한 듯 발끝을 땅에 문지르고 있었다. 몇해 전 발굴이 끝나 황량한 유적지는 큰 감흥이 없었고, ‘어디, 토기 조각 안 나오나’ 싶던 그때. 발끝에 빗살무늬가 선명한 파편 하나가 걸렸다. 그것을 손에 쥔 순간, “구체적인 물성을 통해 추상적인 역사 속으로 빠져드는 경험을 했다”고 그는 말했다.

그 짜릿함이 발단이 돼 30년 넘게 역사자료 수집에 빠졌다. 10월 31일 송파구 한 카페에서 박건호 동문이 건넨 명함엔 탐정 그림과 ‘Collector & Detective of History(역사 컬렉터 겸 역사탐정)’란 직함이 있었다. 고교 교사, 입시학원 ‘1타 강사’로 역사를 가르쳐온 그의 ‘본업 못지않은 부업’이다.

그의 수집품은 거창하지 않다. 온라인 경매에서 구한 근현대의 사진, 편지, 영수증 등 생활 문서와 노비문서 등. 그리 고가도 아니다. 자료를 구입하는 기준은 오로지 “자료에 묻은 역사의 흔적이 그 시대를 얼마나 강하게 증언하는가”.

소장품 중 ‘병자년 4월’에 비가 오길 간절히 바라며 쓴 한글 가사가 있다. 조선왕조실록에서 찾아보니 가뭄으로 기우제를 40번이나 지낸 병자년이 나왔다. 역사 전공자인 그도 ‘강화도 조약의 해’로만 알던 1876년. “반쪽짜리 역사만 알았구나” 한탄했다.

“당대 민중에겐 강화도 조약보다 가뭄이 생존에 더 중대하지 않았겠어요. 정치사 같은 역사의 뼈대만 가르치느라 피와 살은 빠진 거예요. 자료를 통해 나머지 반쪽을 만나게 된 겁니다.”

생활사 자료를 규명하기란 어렵다. 배경에 붙은 벽보, 흘려 쓴 낙서 하나까지 돋보기를 대고 꼼꼼하고 집요하게 탐구한다. 복식사와 국어사 지식이 동원되고 자료 하나를 이해하기 위해 더 많은 자료가 필요할 때도 있다. 그렇게 자료 하나하나에 담긴 역사를 추론해 살을 붙이면 근사한 이야기가 된다. 책 ‘컬렉터, 역사를 수집하다’, ‘역사컬렉터, 탐정이 되다’를 펴내 대중 역사서로 히트를 쳤다. 추리 소설 보는 듯한 재미로 단숨에 독파하게 되는 책이다.

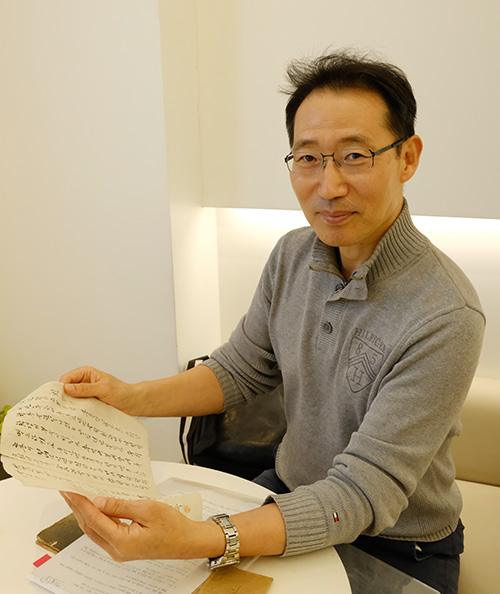

인터뷰 중에도 그는 여러 번 수수께끼를 냈다. 챙겨온 자료를 꺼내 “뭘 보여주는 것 같으냐”고 물었다. 중학생쯤 된 교복 무리가 찍은 흑백 단체사진. 아무 글씨 없는 교정의 돌비석이 빼꼼 보인다. 단서는 ‘추억의 4학년, 1948년 7월 11일’ 글씨뿐. “48년엔 중학교가 6년제, 9월 학기제였으니 오늘날 고1 학생들의 종업 사진이죠. 가운데 돌비석이 깨끗하죠? 해방 3년 뒤인데 이게 뭘까요. 빈 것을 세워둘 리 없고, 뭔가 있었는데 지운 겁니다. 학교라면 일제에 충성을 맹세하는 ‘황국신민서사’를 새겼을 가능성이 높고요.”

판매자는 부여 일대에서 구한 자료라고 했지만 딱 들어맞는 학교가 없었다. 그러다 우연히 본 1952년 경북중 단체사진에 같은 배경으로 똑같이 빈 비석이 있었다. “해방 후 황국신민서사비는 대부분 파괴되거나 매몰됐습니다. 아니면 세 가지 형태로 재활용됐죠. 1945~1946년엔 해방기념비, 1948~1949년엔 대한민국 정부 수립 기념비로 많이 바뀌었는데 1952년까지 비었다면 교훈을 새겼을 가능성이 있어요. 경북중에서 분립한 학교 중 경북고 교훈비가 그 비석이더군요. 일제 말에 황국신민서사비 사진을 확인해야 완성이지만, 심증은 99%죠.”

내친김에 전국에 해방의 기쁨을 표현한 기념물이 얼마나 되는지 전수조사했다. 그 결과 비석이나 나무 등 총 17개를 확인할 수 있었다. 해방 기념물이 무려 6개나 몰려 있는 순창군에 십수 페이지짜리 정책 제안서를 써 보냈다. “고추장만으론 부족하다, 해방 기념물을 적극 활용해 문화 상품으로 개발해 보라고요. 역사 자료라고 과거의 일로 끝날 것 같지만, 이렇게 현재에 연결돼 있어요.”

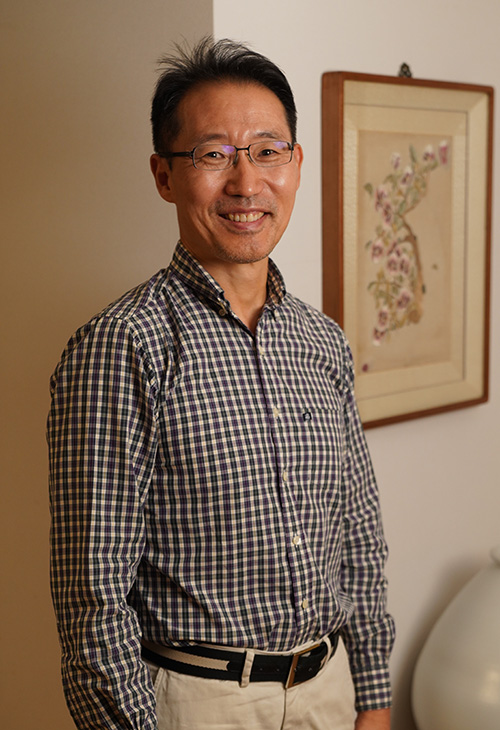

박건호 동문이 소장 자료를 펼쳐보이고 있다.

형사의 마음에 늘 미제 사건이 있듯 ‘역사 탐정’도 품고 있는 미스터리가 있을까. 엽서 한 장을 꺼냈다. 발신인 ‘로미오’, “오늘 저녁, ‘사형 당한 채 일병’에 대한 집회가 있다”는 은밀한 내용에 궁금증이 인다. “비밀 암호 같은 느낌에 수집했는데, 아무리 찾아도 ‘사형 당한 채 일병’이 안 나와 미뤄뒀죠. 그러다 최근 ‘채 상병 사건’을 보고 떠올라서 페이스북에 엽서 사진을 올렸어요. 누군가 ‘최영오 일병 사건 같다’고 하더군요.”

1962년 모교 천문기상학과에 재학하며 학적보유병(단기학보병)으로 복무 중이던 최영오 일병은 학보병 신분을 시기한 군 고참들의 괴롭힘을 견디다 못해 총기 사고를 내고 사형에 처해졌다. 모교 동문과 재학생이 구명운동을 펼쳤지만 받아들여지지 않았다. “학보병이 폐지될 정도로 사회적 파장이 큰 사건이었더라고요. ‘채’ 일병으로 쓴 이유는 여전히 알 수 없지만, 안타깝게 역사 속에 잠든 ‘최 일병’을 불러낸 데다, 모교 선배님이라니 이것도 인연 아닌가 싶어요.”

그는 “수집한 자료를 가만히 보고 있으면 ‘내 얘기를 전해 달라’는 옛 사람들의 목소리가 들린다”고 했다. 충남 예산에서 3·1 운동에 참여해 형벌을 받은 이들이 적힌 ‘범죄인 명부’를 입수해 세상에 알렸다. 보훈부가 이를 보고 작년 11월 명부 속 11명에게 독립유공자 포상을 줬다.

반면 창씨개명한 이름표를 달고 찍은 사진, 아시아-태평양 전쟁에 일본군으로 출전하며 쓴 한국인의 유서 등 자료는 보는 심경이 복잡해진다. 그러나 “그렇게밖에 할 수 없었던 그 시대 사람들을 섣불리 비난해선 안 된다”고 그는 말한다. “바깥에서 보는 역사와 자료 속의 사람들을 통해 만나는 역사는 다를 수밖에 없습니다.”

수집 때문에 한국외대 기록학 석사과정을 수료했고, 현재 같은 대학원에 객원교수로 출강해 한국기록관리의 역사를 가르치고 있다. “소장품이 1만 점으로 알려졌지만 사실 셀 수 없다”는 말에 전시 공간을 만들 계획은 없는지 물었다. “글로 쓰고 책으로 내면 그게 박물관 아니겠나” 웃으니 그의 컬렉션이 궁금하다면 책을 읽는 수밖에. 역사책 10권을 쓰는 게 목표라는 그의 세 번째 책 ‘역사컬렉터가 사는 법’이 연내로 나온다.

박수진 기자