[469호 2017년 4월] 기고 에세이

녹두거리에서: 녹두전과 빈대떡

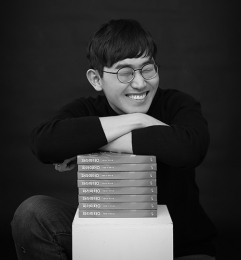

한성우 인하대 한국어문학과 교수

녹두전과 빈대떡

한성우(국문88-94)인하대 한국어문학과 교수

‘녹두거리’의 유래는 관악과 그 주변에 대한 관심이 있는 사람은 누구나 알 수 있다. 그러나 이름의 발원지인 ‘녹두집’은 80년대 초 그 거리에서 젊은 시절을 보낸 이가 아니면 알 수 없다. 녹두집에서는 녹두를 팔지도 않았고, 녹두로 만든 묵이나 녹두전을 팔지도 않았다.

녹두장군을 기리기 위한 그 집에서는 감자탕과 동동주를 비롯한 값싼 안주와 술과 안주를 팔았다. 관악에 발을 들인 80년대 말, 그 거리에 이미 녹두집은 없었다. 다만 ‘황해도 빈대떡’이 그 거리에서 갖가지 전을 팔며 지금까지 명맥을 유지하고 있다. 음식을 매개로 녹두거리의 추억을 소환하는 자리이니 ‘녹두전’ 혹은 ‘빈대떡’을 떠올리게 된다.

‘녹두전’과 ‘빈대떡’은 같은 음식을 가리키지만 그 속내를 들여다보면 고개를 갸웃하게 된다. 우리의 음식에서 ‘전’과 ‘떡’은 엄연히 다르다. 전은 기름을 두른 번철에 ‘지져서’ 만들고, 떡은 시루에 김을 올려 ‘쪄서’ 만든다. 전은 갖가지 재료를 멀건 밀가루 반죽과 섞어 만들지만 떡은 쌀가루에 소를 넣어서 만든다. 만드는 방법, 재료가 다르니 하나의 음식을 이처럼 계통이 다른 이름으로 부르는 것은 어딘가 어색하다.

‘전’과 ‘떡’도 석연치 않은데 그 앞에 붙은 ‘녹두’와 ‘빈대’는 더더욱 그렇다. ‘녹두’는 한자로 ‘綠豆’라 쓰니 말 그대로 푸른 콩이다. 우리의 음식에 콩이 많이 쓰이지만 콩은 떡 자체의 재료가 아니라 떡에 넣는 소의 재료이다. 송편 속의 부드럽고 달콤한 녹두소나 찰진 인절미를 노르스름하게 감싸는 녹두고물을 떠올려 보면 된다. 녹두의 전분을 갈앉힌 후 쑤어 만든 ‘녹두묵’은 어울려도 ‘녹두전’은 어색하다. 게다가 ‘빈대’는 어원이 불분명하다. 중국어 ‘빙쟈’에서 왔다는 둥, 가난한 사람들을 위한 것이어서 ‘빈자(貧者)’에서 왔다는 둥 여러 설이 있지만 모두가 끌끔한 설명은 아니다.

‘전’과 ‘떡’의 혼란은 한자어 ‘전병(煎餠)’에 어느 정도의 책임이 있다. 우리말에서 ‘전병’은 찹쌀가루나 밀가루 따위를 둥글넓적하게 부친 음식을 뜻한다. 곡물가루로 멀겋게 반죽을 한 후 번철에 얇게 부쳐내어 소를 넣어 먹는 음식이다. 쌀가루와 밀가루, 나아가 수수가루 등 여러 재료를 쓰니 재료에서 떡과 전의 경계가 모호해진다. 더욱이 쪄내는 것이 아니라 부쳐내는, 혹은 지져내는 것이니 떡과 거리가 좀 멀어졌다. 그래서 이름도 ‘지져낸[煎] 떡[餠]’이다. ‘전병’이라 말 자체에 전과 떡이 모두 들어가 있으니 ‘전’과 ‘떡’이 혼동될 법도 하고, 그것이 녹두 가루를 지져 만든 음식에 영향을 미칠 수 있는 것이다.

‘煎餠’은 일본식으로는 ‘센베이(せんべい)’로 발음되어 일본식 생과자를 뜻하기도 한다. ‘센베이’는 달군 철판에 납작하게 구워서 만들기 때문에 지지는[煎] 것은 맞지만 그 생김새는 떡[餠]이 아니라 과자다. 우리 식으로 하면 전, 떡, 과자 모두를 ‘전병’이라 하니 헷갈릴 수밖에 없는 것이다. 속된 말이기는 하지만 형편없는 것을 일컬을 때 ‘젬병’이란 말을 쓰기도 한다. 전을 잘못 부쳐 들러붙거나 하면 형편없는 모양이 되니 재미있는 표현이기도 하다.

녹두나 녹두 음식을 팔지 않아도 그 주점의 옥호는 ‘녹두집’이고, 녹두집이 사라지고 난 뒤에도 그 거리의 이름은 ‘녹두거리’다. ‘전’과 ‘떡’의 경계가 모호해도, 자신의 고향에 따라 ‘부침개, 누리미, 지짐’이라고 각각 부르더라도 비가 오시는 날에는 많은 사람들이 이 음식을 떠올린다. 출석부가 아닌 졸업생 명부에만 이름이 남아 있더라도 여전히 틈틈이 교정과 그 거리를 되새겨 보듯이…….

한 동문은

모교 국어국문학과 졸업 후 동대학원 석사와 박사학위를 받았다. 가톨릭대, 서울대를 거쳐 현재 인하대 한국어문학과 교수로 재직 중이다. 음운론과 방언학을 전공하고 한반도는 물론 중국·러시아·일본을 넘나들며 언어를 조사하고 연구해왔다.

최근 국어학자로서 우리 음식의 말들과 이야기를 엮은 '우리 음식의 언어'를 출간했으며, 방언 기행을 통해 사투리의 행간에 담긴 삶의 다채로운 풍경을 보여준 '방언정담'과 '경계를 넘는 글쓰기','문제해결력을 키우는 이공계 글쓰기' 등의 저서가 있다.