[462호 2016년 9월] 기고 에세이

천만 영화 탄생의 비밀

전찬일 영화 평론가

천만 영화 탄생의 비밀

전찬일

(독문81-85)

영화 평론가·한국외국어대 대학원 겸임교수

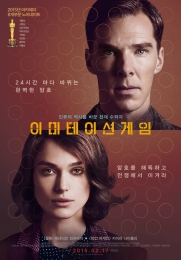

지난 7일 좀비 바이러스로 인한 재난성 액션 스릴러이자 휴먼 드라마인 ‘부산행’(감독 연상호)이 1,000만 고지를 돌파했다. 개봉(7월 20일) 19일째로 한국 영화로는 14번째, 외국 영화까지 포함하면 18번째였다. 한국 영화로 한정하자. ‘실미도’(강우석, 2003)에서 ‘부산행’에 이르는 열네 편의 국산 천만 영화를 탄생케 한 요인들로는 어떤 것들이 있을까?

그 전에 이 사실부터 강조해야겠다. 1,000만이란 수치는 그저 수치에 불과한 게 아니라는 점이다. 그 수치 안에는 당대를 살아가는 시민들의 개인적·집단적 결핍·불만·환상·욕망·소망·희망 등 심리적·정서적 기제들이 내포돼 있다고 할까. 몇 해 전부터 영화 관련 특강을 할 때마다 으레 국산 ‘천만 영화’의 시대적·인문사회학적·사회문화적 함의를 역설해온 것은 그래서였다. 상기 요인들로는 크게 세 가지를 들 수 있다.

우선 텍스트 요인들. 세상의 디지털화가 선사한, 전례 없이 향상된 영화 기술력과 표현력, 다양해질 대로 다양해진 제재들, 그 결과로 성취됐을 수준급 내러티브(스토리+플롯) 파워와 연출력을 들 수 있다. 한국 천만 영화들을 예외 없이 관통한 희생의 모티브를 적절히 활용한 접근이나, 상대적으로 세련화된 OST(Original Sound Track)의 힘도 간과해선 안 될 듯. 의식을 하건 않건 간에 음악 효과는 영화 감상·흥행에 결정적 역할을 해왔다. 성격화(Characterization), 연기·분장·무대장치·의상·조명 등을 두루 포함하는 미장센(공간 연출/mise-en-scene), 편집 리듬 등과 마찬가지로. 결국 영화적 완성도가 높아지면서 한국 영화에 대한 관객들의 만족도도 비례해 높아진 셈이다.

일러스트 소여정(디자인09-13) 동문

인재들이 기획·제작 및 감독, 기타 여러 분야에 대거 투신하며 영화계 인력 풀이 풍성해졌으며, 장르도 종래의 멜로, 코미디, 액션물 위주에서 세분화·다양화되면서 (대중) 관객의 다채로운 기호에 부응할 수 있게 된 등의 텍스트-콘텍스트 요인들도 꼽을 수 있을 터.

14편의 천만 영화 중 순수 멜로물이나 코믹물, 액션물은 단 한 편도 없다. 대세는 감동, 유머, 액션 등 흥행 코드들을 적절히 융합한 혼성 휴먼 드라마다. ‘괴물’, ‘해운대’, ‘부산행’ 같은 재난성이든 ‘왕의 남자’, ‘광해’, ‘명량’ 등 사극이든 간에…….

13년이 채 안 되는 길지 않은 기간에 외국 영화 포함 무려 18편이나 출현할 수 있었던 가장 주된 요인들은 그러나 콘텍스트 층위에 존재한다. 1998년 강변 CGV의 개관 이래 해를 거듭하며 멀티플렉스 수가 급증했고, 그에 비례해 광역 개봉(Wide Release)도 늘어나는 등의 영화산업 구조의 양적 성장 및 질적 변화가 그 요인 중 하나다. 이른바 ‘독과점의 역설’인 셈인데, 경제 민주화 관점에선 최악의 악덕인 독과점이 천만 영화 양산의 으뜸 동인인 것.

영화 관람의 주 고객층이 10∼20대에서 30∼40대로 대이동했다는 것도 결정적 콘텍스트 요인이다. 관객층이 그만큼 다층화됐는 바, 과거에는 극장에서 보기 쉽지 않았던 50대나 60대의 장년층이나 심지어는 70대 이상의 노년층을 종종 볼 수 있는 현실이 되었다. 마지막으로 단연 주목해야 할 요인은 한국 영화의 어떤 시대성이다. 이에 대해서는 일찍이 연합뉴스에 밝힌 의견으로 대신하련다.

“‘부산행’은 최근 몇 년간 천만 관객을 동원했던 한국영화들의 공통적인 흥행 코드를 갖고 있다. 재벌 3세의 범죄 행각을 베테랑 형사가 단죄하는 내용을 그려 지난해 천만 고지에 오른 ‘베테랑’처럼 오락영화로서의 재미와 함께 사회적 메시지도 담았다. 과거 한국의 오락영화들은 재미를 추구하는 데 방점을 뒀지만, 요즘은 재미와 의미, 두 마리 토끼를 다 잡아야 흥행에 성공한다.”