[517호 2021년 4월] 문화 나의 취미

달리기, 타고난 것보다 노력이 좌우하는 운동

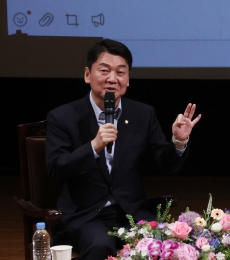

마라톤 마니아 최지욱 한국은행 과장

달리기, 타고난 것보다 노력이 좌우하는 운동

마라톤 마니아 최지욱 (경제08-14) 한국은행 과장

러닝동아리 ‘달리샤’ 전 회장

보스턴·오사카 마라톤 출전도

미국의 저널리스트 크리스토퍼 맥두걸은 ‘우리는 달리도록 태어났다(Born to run)’고 말했다. 과장 섞어 ‘언어, 예술, 과학, 우주 왕복과 혈관 수술까지 가능케 한 우리의 상상력은 달리기에 뿌리를 두고 있다’는 것. 떠나는 버스를 잡을 때만 달리는 현대 문명인에겐 다분히 잊혀진 명제다.

최지욱(경제08-14) 동문은 자신 안의 ‘달리는 사람’을 일찍 발견했다. 대학 시절 달리기의 즐거움에 눈을 떠 삶의 일부가 됐다. 5km 남짓한 관악캠퍼스 순환도로를 수없이 질주했고, 국내외 마라톤 풀코스를 거뜬히 뛴다. 3월 26일 여의도 한 카페에서 만났다. 언제든 달릴 준비가 됐다는 듯이 손목에 러너용 스마트워치를 차고 있었다.

“어릴 때부터 기관지가 약했어요. 감기에 축농증을 달고 살았죠. 기흉에 걸린 직후 입대해서 아침 구보도 열외였는데 새로운 사단장님이 오셔서 한 명도 예외 없이 체력 단련을 시키셨어요. 아침과 오후에 2.5km씩 참고 뛰기 시작했는데, 의외로 달리기가 잘 맞더라고요. 기관지도 견딜 만했고요.”

이후 세상 모든 곳이 달릴 수 있는 곳과 없는 곳으로 나뉘었다. 공부만 했던 캠퍼스도 근사한 트랙이 됐다. 복학 후 마침 새로 생긴 재학생 달리기 동아리 ‘달리샤’ 창립 멤버로 들어가 밤 공기를 마시며 교정을 달리기 시작했다. 석사 과정을 밟던 중 교내 종합마라톤대회에서 우승하기도 했다. 졸업 후 한국은행에 입행해 한창 바쁠 무렵에도 주말이면 신발끈을 매고 나섰다.

“흔히 얘기하는 ‘러너스 하이(Runner’s high)’는 아직 잘 모르겠어요. 그보단 뛰다 보면 아무 생각이 없어지는 게 좋아요. 좋은 일이 있었든, 안 좋은 일이 있었든 심장박동과 호흡이 빨라지면서 내 몸에만 온전히 집중하게 되죠. 처음엔 지루함을 달래려고 음악도 듣다가 자세가 흐트러지는 것 같아 휴대폰을 빼봤는데 지루하지가 않았어요. 풍경 보면서 뛰는 재미가 대신했죠.”

마냥 좋아 시작했지만 결승선을 통과하는 짜릿함은 더했다. 국내외 굵직한 마라톤 대회를 섭렵하며 5km, 하프코스, 풀코스를 차례차례 완주했다. 뉴질랜드 ‘반지의 제왕’ 촬영지, 오사카 마라톤 등 장소를 가리지 않았다.

풀코스를 앞두고 짧게는 100일, 길게는 4달 전부터 철저한 훈련과 체중 조절을 했다. 풀코스 완주 다섯 회만에 마라토너들의 꿈인 ‘sub-3’(3시간 내 풀코스 주파)를 달성했다. 버킷리스트인 보스턴 마라톤 출전 자격도 얻어냈다. 교통 통제로 시민과 마찰을 빚곤 하는 국내 대회와 달리, 해외 마라톤 대회는 누구나 즐기는 축제 분위기였다.

“4월 중순에 열린 보스턴 마라톤은 눈보라에 폭풍우가 치는 엄청난 악천후였어요. 선두권인 아프리카 선수들이 기권할 정도였죠. 찬 비를 맞아서 몸이 굳었지만 휴가까지 내고 왔는데 포기하고 싶지 않았어요.

웰즐리여대 앞을 지나는 20km쯤 구간에 여대생들이 쭉 늘어서서 응원하는 곳이 있어요. 러너에게 키스를 받으면 앞으로 일이 잘 풀린다는 속설이 있다는데 그날은 평소보다 적게 나와 있더라고요. 저는 나름대로 앞 그룹이라 기록 욕심에 그냥 통과했습니다(웃음). 마지막엔 걷기도 했지만, 완주한 것만으로 기뻤어요.”

2018년 보스턴 마라톤 결승선에서 최 동문.

그는 “달리기는 절제와의 싸움 같다”고 했다. 때로는 달리고 싶은 마음을 참아야 더 잘 달릴 수 있다는 역설이다. “대회 때는 초반부터 100m 달리듯이 뛰면 나중에 퍼지게 되니 참아야죠. 훈련 과정에선 몸이 올라왔다고 계속 무리해서 달리면 부상을 당해서 아예 실력이 후퇴하기도 하고요. 본인만의 페이스를 찾아가는 운동인 것 같습니다.”

그렇다고 마냥 고독한 운동은 아니다. 달리면서 친구를 만들고, 리더십도 키웠다. 시각장애인 마라톤에서 시각장애인 러너와 끈을 묶고 가이드 러너로 30km를 함께 뛰기도 했다.

“저는 혼자 달리는 것보다 여러 사람들과 함께 달렸을 때 더 멀리, 더 길게 달릴 수 있더라고요. 혼자 뛰었으면 지금처럼 풀코스를 완주하거나 보스턴에 다녀오지 못했을 거예요. ‘달리샤’ 시절 수요일 저녁엔 ‘수달’, 화요일 저녁엔 ‘화달’이라고 해서 저녁마다 달렸던 추억이 있어요. 끝나면 술도 많이 마셔서 ‘먹고 마시고 달리샤’라고 했죠(웃음).

코로나 때문에 주춤한데 사회에도 러닝크루(달리기 모임)가 많습니다. 본격적으로 풀코스를 준비하는 사람도 있지만 대체로 즐겁게 뛰기 위해 모이는 사람들이에요. 초보들에게도 열려 있어요.”

그는 “벚꽃이 지고 푸르른 오월의 학교가 가장 달리기 좋았다”고 회상했다. 추천하는 교내 코스는 대운동장에서 시작해 가파른 윗공대(302동)로 올라가기 전 공대 폭포에서 꺾어 돌아오는 아랫공대 코스.

한국은행 포항본부에서 순환근무 중인 지금도 주말이면 상경해 새벽 한강변을 달린다. 코로나19 이전엔 서울마라톤클럽에서 반포부터 시작해 서울숲을 반환해서 돌아오는 21km 코스를 뛰곤 했다. 근래엔 대회가 없었지만 2시간 45분대에 들어야 신청할 수 있는 도쿄마라톤 세미엘리트 부문을 노리고 있다. ‘도장 깨기’하듯 보스턴에 이어 도쿄·런던·베를린·시카고·뉴욕 등 세계 6대 마라톤을 완주하리란 꿈도 꾼다.

달리기에 도움을 준 운동으로는 코어 근육을 기를 수 있는 턱걸이와 필라테스를 꼽았다. 철인 3종 경기에 관심이 생겨 수영도 배우고 있다.

30대인 그는 달리기 모임에서 아직 막내 축이다. 서울마라톤클럽의 경우 300여 회원 중 50~60대가 대다수고 70대도 제법 있다. ‘러너 선배’들의 건재함에 나이와 시간, 장소를 불문하고 신발만 있으면 달릴 수 있음을 실감한다.

“그게 러닝의 매력이에요. 선천적인 능력이 중요하지 않은 건 아니겠지만, 얼마나 노력을 들였냐에 따라 결과가 나타나거든요. 개인의 노력과 기록 간의 상관관계가 꽤 강한 운동이죠. 나이 많은 분들이 충분히 즐기실 수 있는 운동이라고 생각해요. 한 살 한 살 나이가 들더라도 끝까지 달리기가 제 삶의 일부였으면 합니다.”

박수진 기자