[433호 2014년 4월] 인터뷰 화제의 동문

대한변리사회 고영회 회장, 대한기술사회장 지낸 ‘특허 전문가’ “이공계인 우대가 창조경제 출발점”

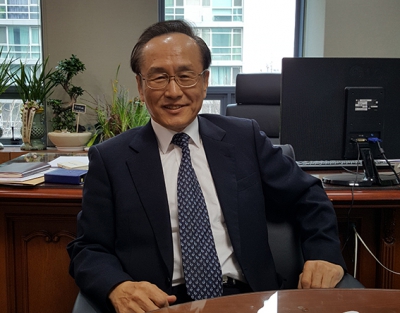

대한변리사회 고영회 회장

대한기술사회장 지낸 ‘특허 전문가’

“이공계인 우대가 창조경제 출발점”

대한기술사회 초대 회장을 지낸 성창특허법률사무소 고영회(건축 77-81) 대표가 지난 2월 대한변리사회 제37대 회장에 선출됐다. 양대 이공계 전문가 단체 수장에 모두 오른 셈이다.

지난 3월 19일 서울 서초동 대한변리사회에서 만난 고 회장은 스스로를 ‘이공계 전도사’라 자임하며 “과학기술자가 푸대접받는, ‘비정상의 정상화’를 위해 대한기술사회를 창립했고, 이번에 변리사회장에 출마해 두 후보와의 경합 끝에 당선됐다”고 밝혔다.

대한변리사회 회원 3,600여 명 가운데 90% 이상이 이공계 출신일 정도로, 변리사는 이 분야의 대표적인 전문 자격이다. 최근 들어 음악, 디자인 등 저작권 관련 업무가 늘고 있지만, 산업기술과 관련된 특허 업무가 여전히 주요 분야이기 때문이다.

소송대리권 문제 해결이 과제

애플과 삼성의 특허 분쟁 등 첨단 산업 분야에서 지식재산에 대한 논의가 활발해지면서, 변리사에 대한 관심도 높아지고 있다. 주요 대기업에서 변리사를 적극 채용하고, 대형 로펌에서도 변리사를 대거 고용하는 추세다.

그럼에도 고 동문은 변리사의 위상이 제대로 정립되지 않았다고 지적했다. 그 근거로는 변호사의 변리사 자동 자격 획득 문제와, 변리사의 소송대리권 문제를 꼽았다.

“1999년 피뢰기 특허 침해와 관련된 민사소송에서 제가 피고 측 대리인으로 출석하자, 재판부에서 문제를 삼더군요. 특허 사건에 대해 변리사가 소송을 대리할 수 있도록 변리사법에 규정돼 있는데도 대리권을 인정하지 않았습니다. 지난해 특허청이 변호사 자동자격 폐지를 주요 내용으로 하는 변리사법 개정안을 입법 예고하면서 해결의 실마리를 마련했지만, 소송대리권 문제는 여전히 숙제로 남아 있습니다.”

고 회장은 지식재산의 중요성이 날로 커지는 시점에서, 최고 전문가인 변리사들이 당당하게 전문직으로 인정받고 일할 수 있어야 결국 과학기술에 대한 대우로 이어지고, 이는 이공계 기피 현상을 해결하는 선순환 구조를 만들 것이라고 강조했다.

“현재 우리나라 대기업들이 1960~80년대에 입사한 우수한 이공계 인재들 덕분에 세계에서 두각을 나타내고 있지만, 앞으로 10년, 20년 뒤에도 그럴 것 같습니까? 지금 분위기로는 어렵습니다. 이공계 장학금이나 병역 혜택만으로는 해결되지 않아요. 창피한 이야기지만, 제 아들이 의대에 지원했다가 떨어져 재수 중입니다. 수학을 잘해서 공대에 가길 바랐지만, 아내는 완강히 반대하며 의대를 고집하더군요. 근본적으로 이공계 출신을 우대하는 분위기가 조성돼야 합니다. 정부가 말하는 ‘창조경제’는 공직에 이공계 자리를 늘리는 것부터 시작해야 해요.”

‘이공계 기 살리기’ 위해 살아온 길

그의 이력을 살펴보면 ‘이공계 기 살리기’에 헌신해온 흔적이 선명하다. 그는 건축학과를 졸업한 후 동부건설, 현대알루미늄공업, 중앙건설 등에서 현장 경험을 쌓았고, 그 과정에서 건축시공기술사, 건축기계설비기술사 자격증을 취득했다. 이후 회사를 그만두고 1995년 변리사 자격시험에 합격한 뒤, 모교 대학원에서 건축학 석사학위를 취득하고 박사과정을 수료했다.

외환위기 이후, 실직하는 연구원들과 공대에 입학한 뒤 의대로 전과하는 학생들을 보며 ‘공학도’로서의 자부심에 큰 위기의식을 느꼈고, 더는 가만히 있을 수 없었다.

그는 2002년 대한기술사회를 창립해 기술사의 위상 제고를 위한 활동에 나섰다. 더 나아가 ‘바른 과학기술사회 실현을 위한 국민연합(과실연)’ 수도권 대표, ‘행정개혁시민연합(행개련)’ 과학기술 공동위원장 등 시민단체 활동을 통해 정책적으로 이공계 출신 우대 환경을 조성하는 데 앞장섰다. 현재는 세종과학포럼 상임대표로서 ‘자유칼럼그룹’, 『서울경제』, 개인 블로그(https://cafe.daum.net/hollioo) 등을 통해 과학기술의 중요성을 꾸준히 알리고 있다.

‘58년 개띠’의 정열

그에게 “이런 열정과 왕성한 활동력은 ‘58년 개띠’의 특성이냐”고 묻자, 고 회장은 이렇게 답했다.

“원래 내성적인 성격이라 사람들 앞에서 말도 잘 못했어요. 그런데 용기를 내지 않으면 안 되겠더라고요. 이공계에 대한 애정이 있다 보니, 천성과는 무관하게 이렇게 됐습니다.”

마지막으로 그는 이렇게 덧붙였다.

“대한민국의 장래를 위해서 1960~70년대처럼 공대, 자연대에 우수한 학생들이 많이 진학해야 합니다. 동창회보에서도 가급적 이공계 출신 동문들을 자주 소개해 주셔서, 이공계의 인기가 높아지도록 힘을 보태 주시길 부탁드립니다.”