[383호 2010년 2월] 인터뷰 화제의 동문

유네스코 한국위원회 전택수 사무총장 가입 60주년 맞아 세계적 행사 유치

유네스코 한국위원회 전택수 사무총장

가입 60주년 맞아 세계적 행사 유치

유네스코 한국위원회(이하 유네스코 한위)를 이끌고 있는 전택수(사회교육 71-78) 사무총장은 요즘 ‘눈코 뜰 새 없이’ 바쁘다.

우리나라가 유네스코(UNESCO: 국제연합 교육·과학·문화기구)에 가입한 지 60주년이 되는 해라 이것저것 해야 할 일이 많다.

기념행사를 비롯해 제2차 세계문화예술교육대회(5월 25~28일 서울 코엑스), 유네스코 아태지역 총회(5월 21~24일 경남 창원컨벤션센터)를 개최한다.

그 뿐만이 아니다. 서울시와 이천시의 유네스코 창의도시 지정, 팔만대장경 1천 년 기념 국제학술회의, 아프리카 청년 전문가 양성 사업, 지속가능발전교육 사업, 동아시아 역사화해 포럼 등 신경 써야 할 일이 산적해 있다.

이 가운데 전 동문이 가장 중요하게 생각하는 사업은 아프리카 청년 전문가 양성 사업이다. 이 일은 한국국제협력단(KOICA), 삼성과 공동으로 진행하는 장기 미션이다. 사업 목적은 아프리카의 문맹률을 낮추고 아프리카 지역 전문가를 양성하는 것이다.

아프리카 문맹 퇴치에 앞장서

낙후된 국가가 발전하기 위해 가장 먼저 해야 할 일은 문맹 퇴치다. 해방 후 문맹률이 80%에 달했던 우리나라는 지난해 1.7%로 떨어졌다. 이렇게 급속도로 문맹률이 떨어진 데는 대학생들의 야학, 농촌 봉사 활동 등의 역할이 컸다.

이런 체험을 아프리카 대학생들에게 전수하자는 것이다. 올 하반기부터 40명의 대학생을 선발해 4개 나라에 10명씩 파견할 계획이다. 이들은 현지 대학생들과 협력해 2년간 문맹 퇴치를 위해 노력하고, 2년은 해당 지역에 대한 교육을 받는다. 이 사업이 정착되면 참여 인원을 400명 규모로 늘릴 생각이다.

전 동문은 “이 일이야말로 유네스코의 교육·문화를 통한 인류 평화 증진이라는 기본 이념을 가장 잘 구현하는 사업”이라며 큰 기대를 걸고 있다.

“과거 원조를 받던 나라에서 원조를 주는 나라로 성장한 우리가 정말 관심을 갖고 도와줘야 할 곳이 아프리카입니다. 앞으로 아프리카의 중요성이 점차 커질 텐데, 그때 우리가 키운 지역 전문가들이 우리나라와 아프리카의 가교 역할을 하리라 봅니다. 지원하는 청년들도 단순히 봉사했다는 경험만 얻는 게 아니라, 지역 전문가로 성장하는 일생일대의 기회가 될 것입니다.”

“지속가능발전교육에 관심을 갖자”

전 동문이 두 번째로 관심을 쏟는 분야는 지속가능발전교육(이하 ESD). 후손에게 깨끗한 지구를 넘겨주기 위해 우리는 어떤 교육을 시켜야 하는가. 이 일은 유네스코 본부가 가장 많은 예산을 편성해 집중하고 있는 분야다.

2002년 제57차 유엔총회에서는 ‘유엔 지속가능발전 10개년 계획(2005~2014년)’을 지정하고, ESD 이행을 위한 국제사회와 회원국 정부의 관심을 촉구한 바 있다. 선진국들은 이 틀 안에서 교육을 해오고 있지만, 우리나라는 현재 이렇다 할 행동을 취하지 않고 있다. 지속가능발전위원회는 존재하지만, 지속가능발전을 위한 교육에는 큰 관심을 두지 않은 채 산발적으로 언론 매체 캠페인만 진행 중이다.

“선진국은 ESD 위원회를 대통령, 총리 산하에 두고 진행하고 있는데 우리는 그럴 여력이 없는 것 같아요. 급한 대로 우리가 각 분야의 전문가 15명을 위촉해 ‘유네스코 ESD 한국위원회’를 조직했습니다. 이를 통해 한국의 지속가능발전교육 후반기 전략 로드맵을 도출하고, 유엔에 제출할 제2차 국가별 이행 현황 보고를 위해 국내 ESD 기초 현황을 조사하려고 합니다. 더불어 독일의 제도를 참조해 국내 우수기관을 인증·지원하는 제도 신설도 검토 중입니다.”

전 동문이 유네스코 한위와 인연을 맺은 것은 2008년 12월. 사회교육을 전공한 문화경제학자였던 그에게 ‘딱’인 자리였다. 한위에 들어온 지 1년 3개월밖에 안 됐지만, 열정과 애정은 최고다. 그는 유네스코를 단지 세계문화유산을 지정하는 기관 정도로만 인식했던 과거에서 벗어나 “앞으로는 유네스코가 유엔보다 더 중요한 역할을 하게 될 것”이라며 강한 자부심을 나타냈다.

“유엔은 정치·경제·군사 면에서의 갈등을 줄여 평화를 달성하지만, 유네스코는 문화적 교류를 통한 평화를 지향합니다. 이게 결국은 21세기가 지향하는 바 아닌가요? 앞으로는 교육, 문화, 과학, 정보통신 등이 선진국으로 가는 데 중요한 팩트가 될 것입니다.”

그는 오는 5월 열리는 제2차 세계문화예술교육대회에 거는 기대도 크다. 이번 대회에서는 ‘서울선언문’을 마련해 21세기에 걸맞은 예술교육 패러다임을 제시할 계획이다.

“이번 대회의 주제는 창의성입니다. 21세기는 자본, 기술보다 사람의 창의성이 중요합니다. 박물관, 전시관의 예술작품 등을 접하고 생기는 새로운 아이디어, 이런 것들이 공학, 문학, 인문학 등 사회 전반에 접목되면 삶에 놀라운 발전을 이뤄낼 수 있습니다. 유네스코 한위의 이런 활동이 국가 브랜드를 높이는 데도 큰 역할을 하리라 믿습니다.”

문화경제 관련 논문 다수 펴내

전 동문은 용산고를 졸업하고 모교 사범대 사회교육과에 입학했다. 군 제대 후 경제학에 흥미를 느껴 모교 대학원에서 경제학(금융정책) 석사학위를 받았다. 이후 뉴욕주립대에서 동일 전공으로 박사학위를 받고 부산수산대를 거쳐 한국학중앙연구원 교수로 부임했다.

그는 한국경제교육학회 및 한국문화경제학회 회장을 역임했고, 현재 서울문화재단 이사로도 활동 중이다. 『지식정보사회와 과학기술의 발전』, 『청년실업 해소와 교육문화의 역할』, 『문화의 세기』, 『한국의 문화정책』 등 다수의 논문과 저서를 펴냈다.

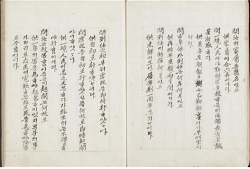

유네스코 한국위원회는 우리나라가 유네스코 회원국에 가입한 지 4년 뒤인 1954년 1월 30일, 모교 강당에서 창립총회를 열고 공식 발족했다. 당시 냉전체제 속 유엔에 가입할 수 없었던 우리나라에서 유일한 국제사회 소통 창구 역할을 했으며, 교과서 지원 사업 등을 통해 우리나라가 10대 경제대국으로 성장하는 데 밑거름이 됐다. 현재 서울 명동에 본부가 있으며, 직원은 약 80명. 이 가운데 약 20%가 서울대 동문이다.