[564호 2025년 3월] 문화 나의 취미

가난하던 그때 그시절…아이의 순수함·마을의 따뜻함 담아

모교 입학한 해 그림 시작, 1993·2024년 개인전 열어

전대근 (의학78-84), 한일병원 정형외과 의사

가난하던 그때 그시절…아이의 순수함·마을의 따뜻함 담아

모교 입학한 해 그림 시작, 1993·2024년 개인전 열어

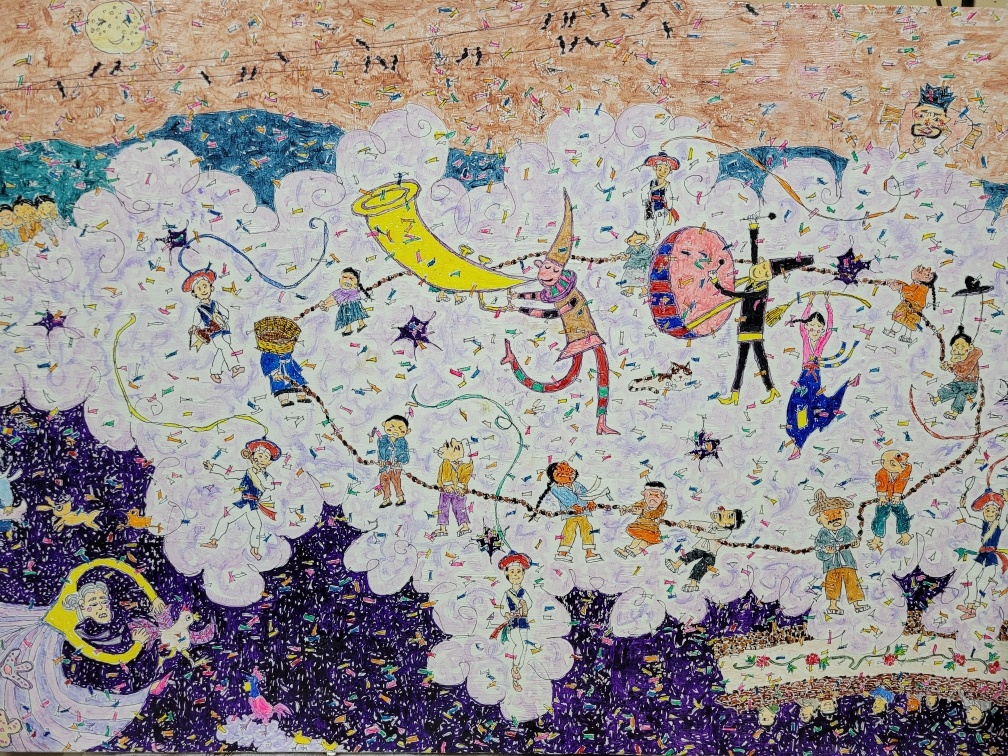

커다란 나팔을 부는 광대와 북 치는 광대를 남녀노소 마을 사람들이 어울려 길게 에워싼다. 상모 돌리는 놀이패와 닭 잡는 할머니, 주인 없는 강아지까지 하나같이 익살스러워 왁자한 동네잔치 분위기를 제대로 포착했다. 전대근 동문의 자선 대표작 ‘페스티벌’ 얘기다. 전 동문은 가난했던 시절 판자촌 마을과 그곳에 살며 정을 나눴던 사람들의 이야기를 화폭에 담고 있다. 1993년 첫 개인전을, 2024년 9월 두 번째 개인전을 열었으며 미대동창회 명예회원으로서 ‘S아트페스타’ 등에도 활발히 참여하고 있다. 2월 18일 서울 쌍문동 한일병원에서 전대근 동문을 만났다.

“중학교 때부터 그림에 관심이 있었지만, 업으로 삼을 만큼 뛰어난 재능은 아니었어요. 잘하는 게 별로 없는 사람이 가장 하기 쉬운 게 공부잖아요. 공부해서 대학 가야겠다고 생각했고, 의술을 익히면 먹고살 만하겠다 싶어서 의대에 진학했습니다. 모교 신입생 땐 좀 외톨이였어요. 대부분 고등학교 때부터 이미 친한 사람들끼리 어울렸거든요. 그러다 예과 2학년 선배들이 ‘서울의대미술부’라고 본과의 미술부인데 예과생도 참여할 수 있으니 오라고 하더군요. 지금 아니면 영영 그림을 못 할 것 같아서 가입했습니다.”

관악에서 연건까지 버스로 1시간 반. 밥도 사고 막걸리도 사고 살가울 땐 살가운 선배들이 소위 군기를 잡을 때도 많았다. 군사 독재 시절 권위주의적 사회 분위기가 영향을 끼쳤을 것. 무서웠지만 그만두지 않은 건 미술실에 걸린 그림들 때문이었다. 그림을 잘 몰랐던 당시의 안목에도 벽에 걸린 선배들의 그림엔 나름 완성된 기운이 흘렀다고. 봄가을 정기 전시회를 통해 제 그림을 선보일 수 있다는 점도 한몫했을 것이다. 술 마시며 놀기보단 모여서 그리고 비평도 하는 열정 덕분에 의대미술부는 1961년 출범 후 여태 건재하다.

한경임 동문이 좋아하는 이왈종 화백의 그림이 연상되는 작품 ‘페스티벌’

“흰 종이에 새로 시작하는 데서 희열을 느낍니다. 모방일 수도 있지만, 모방도 사람의 기질에 따라 다르잖아요. 면허 따기까지 공부를 무척 많이 해야 하지만 일단 시험 보면 넘어가는 거고, 척추면 척추 무릎이면 무릎 결국 자기 전공 분야에서만 거의 기계화될 정도로 숙달하는 겁니다. 매일 똑같은 일의 반복이에요. 그러나 그림은 항상 새롭게 시작할 수 있죠. 의사를 생업으로 하면서 그림 그릴 수 있는 힘, 쉽게 안 나옵니다. 쥐어짜는 거죠. 새롭게 다시 뭔가를 표현하는 희열 때문에요.”

전 동문은 혹독한 인턴 시절과 레지던트 과정을 거치면서도 붙들고 있던 붓을 2000년 돌연 놓아버리기도 했다. 의사로서 더 발전된 치료와 수술 역량을 함양하기 위해 연구할 시간이 절실했던 것. 그림에 쏟을 힘을 논문에 쏟자고 마음먹었다. 그림을 중단하고 한 해 많게는 10편, 약 20년간 총 80여 편의 논문을 발표했다. 2020년 코로나 팬데믹이 전 세계를 덮치면서 변곡점이 찾아왔다. 모든 학회가 취소됐고 열릴 계획도 없어지자, 자의 반 타의 반으로 20년 동안 보관만 했던 캔버스와 물감이 다시금 눈에 들어왔다.

“마흔 중반부터 환갑 즈음까지 열심히 국제 논문을 썼습니다. 코로나19의 영향도 있었지만, 요샛말로 ‘현타’가 오더군요. 이 정도 썼으면 됐지 무슨 영화를 보겠다고 이리 매달리나 싶었어요. 그림을 다시 그리기도 두려웠죠. 의사가 그린 그림입네 하면서 예쁘게 봐주세요, 이러면 곤란하잖아요. 직함 떼고 그림 자체로 감동을 줄 자신이 없었습니다. 버리기 전에 마지막으로 물감 냄새나 맡아보고 싶어 장난치듯 몇 장 그렸어요. 돌연 쓸모없는 작품이면 어떠냐, 찢어버리면 그만 아니냐 하는 생각이 들더군요. 다시 그림을 그리게 됐죠.”

자식도 연구 업적도 있지만 ‘삶의 흔적’으로서 그림을 그린다는 전대근 동문. “한 사람의 그림을 얘기하자면 최소 500점은 그려야 할 것”이라며 여생 동안 300여 점을 더 그리겠다는 각오를 밝혔다. 직접 수술했던 환자에겐 작품을 선물하기도 하고, 판매를 해도 100만원 이하 가격으로만 받는다. 가식 없이 우직하게 물감을 쌓아 색을 표현하는 권순철(회화64-71) 화백, 제주도의 일상을 어린이의 그림처럼 그리는 이왈종 화백, 고 서세옥(회화46-50) 화백 등을 좋아하는 작가로 꼽았다.

“첫 개인전을 열고 다신 하지 말자 다짐했었어요. 45점 걸었는데 마음에 드는 게 1점 정도였거든요. 발가벗긴 기분이었죠. 그러나 첫 개인전의 경험과 교훈이 있기에 31년 만에 다시 전시회를 열 수 있었습니다. 100점 가까이 걸었고 예전보다 훨씬 자유로워졌죠. 옛날엔 사물이나 대상을 있는 그대로 그려야지 했었는데 지금은 꼭 그러지 않아도 된다는 깨달음을 얻었거든요. 그림 일부가 다른 일부와 자연스럽게 어우러져 하나의 분위기를 자아낼 수 있다고 생각하게 됐고요. 앞으로 어떤 그림을 그리게 될지 알 수 없지만, 후회 없는 인생을 살기 위해 노력할 겁니다.”

나경태 기자